NPO法人コモンビートは、2025年4月1日よりnoteを本格始動いたします。

以下のページからご確認いただけます。

https://note.com/commonbeat

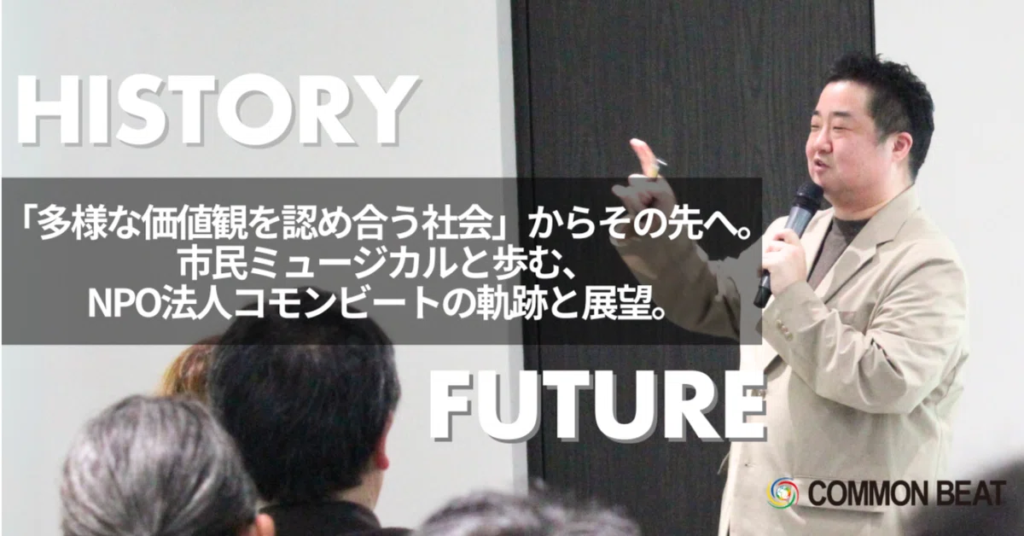

まずは読んでほしい、コモンビートの団体ヒストリー。

年齢・職業・国籍やバックグラウンドの異なる100人の市民が100日間でミュージカル『A COMMON BEAT』をつくり上げる100人100日ミュージカル®プログラム。NPO法人コモンビートが運営するこのミュージカルは、これまで全国14ヶ所以上の開催地で、のべ7,500人が舞台にあがり、25万人以上の観客数を動員し、日本最大級の市民ミュージカルへと成長しました。

2004年のNPO法人化以降、20年以上も活動が続き、運営資金の大半は自主事業の収益でまかなわれています。そんなNPOの中でも稀有な存在であるコモンビートの活動はどのように生まれたのでしょうか。創業ストーリーや、コロナ禍で休演を余儀なくされた2年間の葛藤とビジョンの再定義、そして、これからコモンビートが向かっていく未来について、3回に分けてご紹介します。理事長の安達 亮(りょう)が語りました。

https://note.com/commonbeat/n/nd3833f65d8c7

卒業生が自身のキャリアやステップに活かされたプログラム経験を振り返る『アフタートーク』。

第一回は、愛知県在住で自動車部品メーカーの企業内訓練校の指導員として活躍中の丸山榛華さんです。彼女の仕事のキャリアやコモンビートのミュージカルプログラムの実践から学んだこと、今後の展望についてお話を伺いました。

https://note.com/commonbeat/n/n259dea2f7151

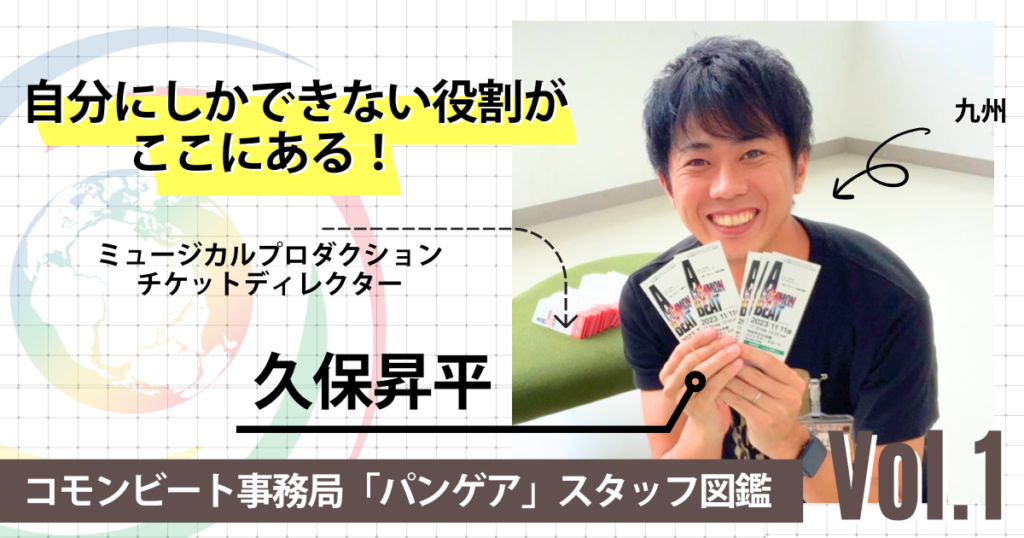

コモンビートで働くメンバーの想いを届ける、『「パンゲア」スタッフ図鑑』。

新米職員が一緒に働く事務局スタッフ(パンゲアメンバー)に、コモンビートとの出会いや仕事に対する想い、「NPO法人で働くって実際どうなの?」という気になるアレコレをインタビュー!

1人目は、ミュージカルプロダクションでチケットディレクターを担当している、久保昇平(しょーはい)。普段は、株式会社でバリバリ働きながら、全期でチケットにまつわる全てをディレクションしている彼の想いをたっぷり聞いています。

https://note.com/commonbeat/n/nd2d1bd33bd04

コモンビートのプログラムが生む社会的影響を可視化する、『SOCIAL IMPACT』。

コモンビートの活動やプログラムがどのように社会に変化をもたらしているのか、参加者やコミュニティの声を交え、具体的なデータや事例を通じて深く掘り下げるコーナー『SOCIAL IMPACT』。

第1回目では、「心理的安全性AWARD2023」でシルバーリング賞を受賞したコモンビートの「こっそりバディ」について紹介します。NPO団体としては初の受賞となるこの事例では、心理的安全性がなぜ今注目されているのか、受賞の背景や審査員のコメントを詳しくお伝えします。

https://note.com/commonbeat/n/ne48c83092d4d

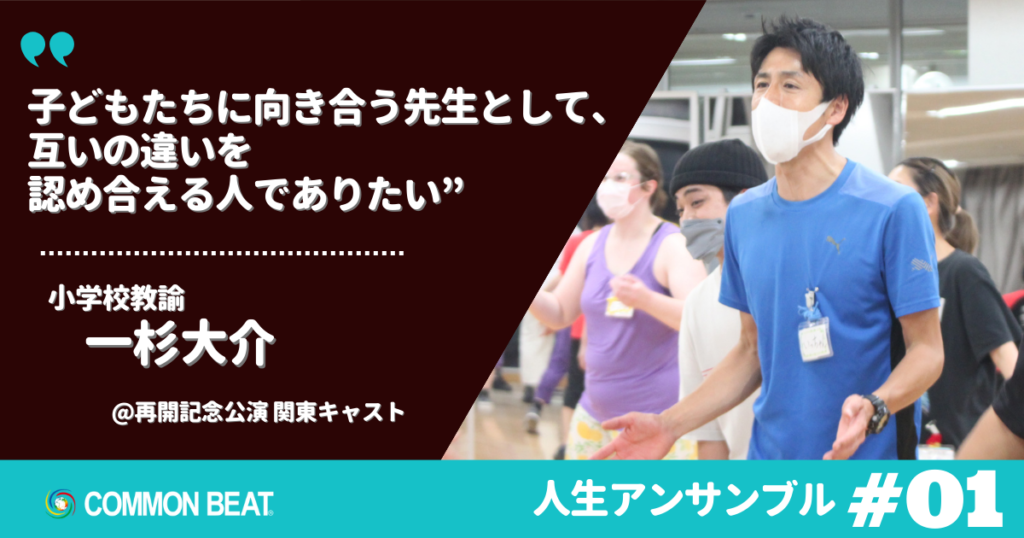

プログラム参加者の生の声をリアルタイムでお届けする、『人生アンサンブル』。

第1回は、2022年7月にコロナ後初となる東京公演の練習中に、一杉大介さんにインタビューを行いました。教員である彼はなぜミュージカルに参加し、どのような経験をし、どんな変化があったのでしょうか。

https://note.com/commonbeat/n/n21057fbcdf93

NPO法人コモンビートって?

コモンビートは、全国で7,500人の市民が舞台に上がり、観客動員は250,000人を超える、日本最大級の市民ミュージカルプログラムの運営を行うNPO法人です。表現活動によるダイバーシティ&インクルージョンの推進を通して、自分らしく・たくましい人を増やし、多様な価値観を認め合える社会の実現を目指しています。2004年に設立し、活動のフィールドは日本全国、そして海外にも及びます。

コモンビートのメインプログラム「100人100日ミュージカル®」では、約100人の市民が100日間で一つのミュージカルを作り上げます。普段とは違う環境の中で、学生や主婦・夫、会社員、経営者など多様な価値観やバックグラウンドを持つメンバーと協力し、ダンスや歌、演技、ワークショップ、対話を通じて、自己表現、他者理解を深めます。

日本ではコロナ以降、コミュニケーションや人間関係が希薄化し、社会的葛藤(緊張)や分断が加速しています。異なる価値観を持つ人々が交流し、お互いを認め合う場を増やしていくことは、ひとりひとりのウェルビーイングに繋がるための一歩だと考えています。